19.30h Kulturhaus Helferei

Liuto, Laute, Luth, Lute, Guitarra

Lautentag Teil II:

Bright and Early – Dark and Late

Italienische und englische Lautenmusik des frühen 16. und 17. Jahrhunderts

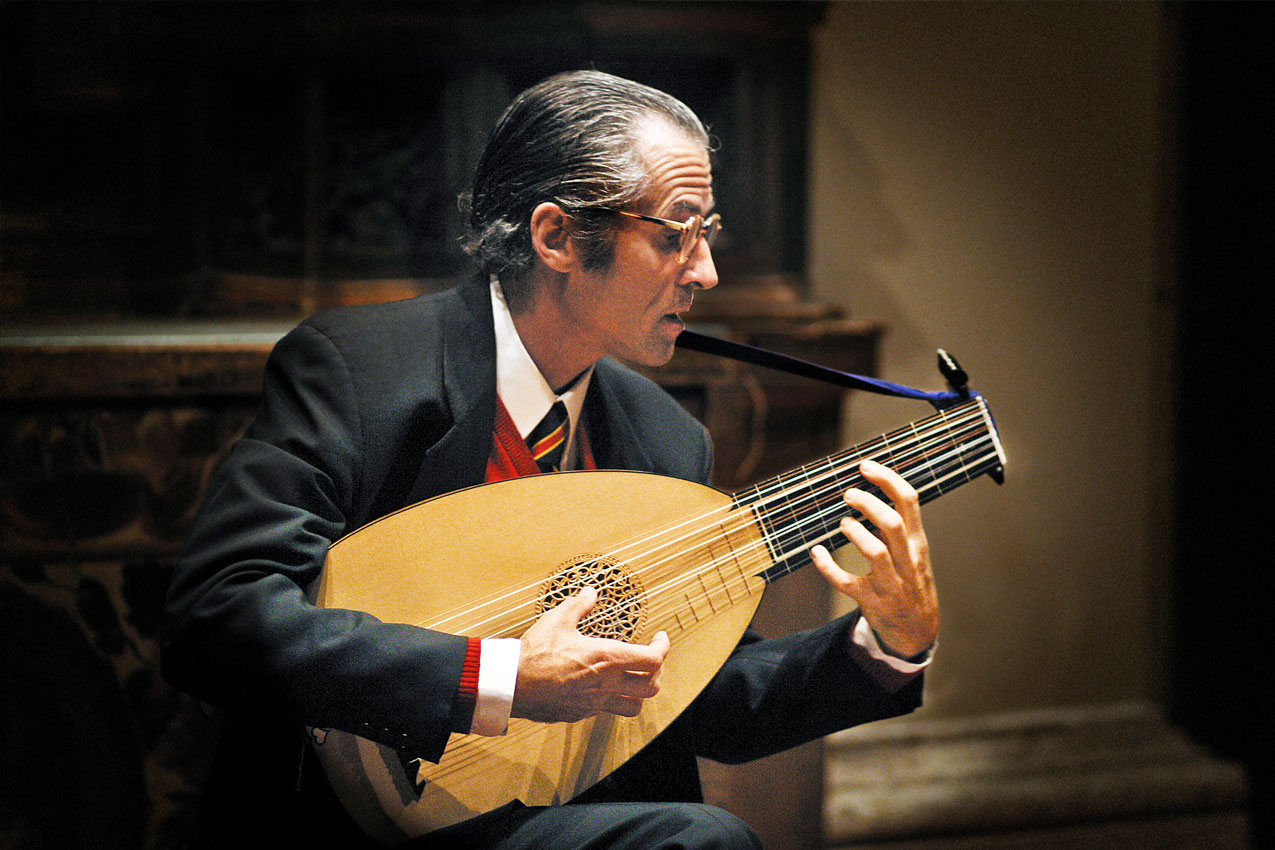

Hopkinson Smith Laute

6-chörige und 8-chörige Laute aus der Werkstatt von Joel van Lennep, New Hampshire USA

hopkinsonsmith.com

6-chörige und 8-chörige Laute aus der Werkstatt von Joel van Lennep, New Hampshire USA

Joan Ambrosio Dalza (tätig um 1508)

- Pavana alla Veneziana

- Poi che volse la mia stella

Franciscus Bossinensis) (tätig um 1509–1511)

- Io non compro più speranza

Aus: Libro de frottole, 1509

Francesco Spinacino (tätig um 1507)

- Recercare 15

- Recercare 23

- Recercare 12

Aus: Intabulatura de lauto, 1507

Joan Ambrosio Dalza

- Caldibi Castigliano

- Caldibi Saltarello (Rekonstruktion)

- Caldibi Castigliano

- Calata ala Spagnola ditto terzetti

Aus: Intabulatura de lauto, 1508

Francesco Spinacino

- Recercare 4

- Recercare 9

Joan Ambrosio Dalza

- Piva alla Veneziana

Francesco Spinacino

- Recercar 25

Joan Ambrosio Dalza

- Poi che’l ciel al contrario

- Piva alla Ferrarese

***

John Dowland (1563–1626)

- Mr Dowland’s Midnight

- Lachrimae Pavan

- Sir John Souches Galliard

Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580–1651)

- Toccata arpeggiata

- Toccata 6

- Toccata 7

- Gagliarda 12

Die Lautenbücher von Francesco Spinacino und Zoan [Joan] Ambrosio Dalza sind Meilensteine der Musikgeschichte. Veröffentlicht wurden sie vom venezianischen Drucker Ottaviano dei Petrucci: 1507 erschien Spinacinos Intabolatura de lauto libro primo und libro secondo, 1508 Dalzas Intabolatura de lauto libro quarto (das libro terzo ist verschollen). Die Bücher enthalten nicht nur die erste Lautenmusik, die gedruckt wurde, sie sind auch – abgesehen von einigen Tabulatur*-Fragmenten – die allerersten Quellen mit Lautenmusik, die überliefert sind. Sie sind ein Zeugnis für die blühende Lautenkultur im Italien des frühen 16. Jahrhunderts. Über die Biographie der beiden Komponisten ist fast nichts bekannt.

Francesco Spinacinos Tabulaturen sind voller Fehler. Es gibt einerseits Passagen mit starken organischen Zusammenhängen, in denen man deutlich Anzeichen eines charismatischen Genies erkennen kann; und es gibt andererseits geradezu absurde Zusammenhangslosigkeiten, fehlende Takte und lose flatternde Fäden, die verknüpft werden wollen. Spinacinos Ricercari** scheinen Geschichten von Soldaten und Seefahrern in fernen Ländern oder Geschichten von Liebesschmerz und Verlusten zu erzählen, und das in einem improvisatorischen Stil, der sich aus der Polyphonie des späten 15. Jahrhunderts heraus entwickelte. Die Herausforderung an den Interpreten besteht aber zuerst darin, einen zusammenhängenden Text zu rekonstruieren, in dem Leerstellen gefüllt und disparate Ideen geklärt und verknüpft werden.

Für ein Konzertprogramm ist die Musik von Zoan [Joan] Ambrosio Dalza die perfekte Ergänzung zu den freien Formen von Spinacinos Ricercari. Dalzas Stücke sind meistens direkt von populären Tänzen inspiriert und in suitenähnlichen Gruppen – mit Pavana, Saltarello und Piva – angeordnet; ausserdem finden sich mehrere Stücke mit dem kryptischen (spanisch-arabischen?) Titel Caldibi. Seine Energie und Erfindungskraft, seine virtuosen Wendungen sind darin immer wahrnehmbar; Aficionados von Country Music werden auch einige Passagen finden, die an die amerikanische Bluegrass-Musik anklingen. In seinem Vorwort sagt Dalza, dass die abgedruckten Stücke oft etwas vereinfacht seien und dass

er stärker ausgearbeitete Versionen in einem späteren Buch veröffentlichen werde; davon findet sich bisher jedoch keine Spur. Aufgrund dieses Hinweises nehme ich mir die Freiheit, die meisten seiner Stücke mit Diminutionen und Variationen anzureichern.

In den Jahren 1504 bis 1514 veröffentlichte Petrucci nicht weniger als elf Bücher mit Frottole, meist vierstimmige, aber einfach gesetzte (homophone) Lieder in italienischer Sprache von verschiedensten Komponisten. Die populärsten unter ihnen waren Marchetto Cara (ca. 1465–ca. 1525) und Bartolomeo Tromboncino (ca. 1470–ca. 1535); beide waren einige Zeit am Hof von Mantua tätig. Es wird angenommen, dass sie selbst ihre Frottole auch in Fassungen für Stimme und Laute vortrugen. Drei davon erklingen zu Beginn des Konzerts in arrangierten Versionen.

Das Programm wird auf einer sechschörigen Renaissance-Laute gespielt, mit Oktavsaiten vom dritten bis sechsten Chor. Diese Lösung kommt aus einer Tradition des späten 15. Jahrhunderts und scheint mir, mit ihrer prägnanten Klarheit und hellen Resonanz, in der Musik selbst angelegt.

* Tabulatur: eine musikalische Notenschrift, die nicht die heute üblichen Noten mit Angabe der Höhe und Dauer eines Tones verwendet, sondern – mit Buchstaben, Zahlen und weiteren Zeichen – die auf dem Instrument auszuführenden Griffe angibt. Beide Bücher Spinacinos enthalten eine kurze Einführung in die Tabulatur-Notation.

**Ricercare (von recercare – suchen): ein Instrumentalstück – meist für die Lauten- oder Tasteninstrumente – in freier improvisatorischer Gestaltung, anfänglich über mehrere Themen, dann über ein einzelnes Thema; spätere Begriffe dafür sind Fantasie und Toccata. Das Ricercare diente oft als Einleitungs- oder Eröffnungsstück.

***

John Dowland (1563–1626) war der bekannteste Lautenist seiner Zeit; umso merkwürdiger scheint es, dass er sich viele Jahre vergeblich um eine Stellung am englischen Hof bemühte. Ein Grund mag sein, dass Dowland Katholik war; er war in seiner Jugend als Diener des englischen Botschafters eine Zeitlang in Paris und konvertierte dort zum Katholizismus – «strategisch» ungünstig in einer Zeit, in der die Massnahmen gegen Katholiken im anglikanischen England verschärft wurden. Andere Katholiken standen jedoch nach wie vor in Königin Elisabeths Gunst – mochte die Ablehnung also vielleicht auch mit Dowlands Person zusammenhängen?

Dowland versuchte sein Glück auf dem Kontinent, in Deutschland und Italien. Dort allerdings kam er in Kontakt mit englischen Exil-Katholiken – und dadurch in den Verdacht, er habe sich von ihnen als Agent anwerben lassen. Dagegen wehrte er sich einem etwas konfus-hysterischen Brief an Premierminister Sir Robert Cecil.

Dies anscheinend mit Erfolg, denn 1596/97 war Dowland – unbehelligt – zurück in England, um dort sein First Booke of Songes zu veröffentlichen; diesem folgten in schneller Folge noch drei weitere. Zumindest als Komponist hatte Dowland also Erfolg, eine erneute Bewerbung für die Stelle eines Lautenisten am Hof scheiterte jedoch wiederum. So nahm er für mehrere Jahre (1598 bis 1606) eine feste – und fürstlich bezahlte – Stelle am dänischen Hof an. Seine Frau blieb in England, wo sie (vermutlich) die Publikationen ihres Mannes betreute, darunter 1604 die Lachrimae-Pavanen.

1612 – und nach einer Anstellung bei einem englischen Aristokraten – wurde Dowland schliesslich doch noch zum Hofmusiker ernannt. Dies war allerdings bereits in der Zeit von Elisabeths Nachfolger James I., und es scheint, dass Dowland damals nicht mehr komponierte.

Ob es die persönliche Gestimmtheit aufgrund der eigenen Lebensumstände oder mehr der Zeitgeist war: in vielen seiner Werke ist John Dowland der Komponist der Melancholie. Im Titel einer Pavane hat er dies ausformuliert: Semper Dowland, semper dolens – Immer Dowland, immer schmerzerfüllt. (Um das klangmalerische Wortspiel Dowland – dolens zu realisieren, muss Dowland nach damaliger Aussprache wie Roland ausgesprochen werden.)

Johannes Hieronymus oder Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580–1651), geboren in Venedig, war der Sohn eines österreichischen Adligen und (womöglich) einer italienischen Mutter. Schnell wurde er als Virtuose der Laute und der damals noch neuen Chitarrone oder Theorbe bekannt. 1604 veröffentlichte er sein Libro primo d‘intavolatura di chitarrone (1604). Nach dem Erfolg dieses Erstlings ging Kapsperger 1605 nach Rom, wo er als bewunderter Virtuose in künstlerischen und päpstlichen Kreisen schnell Anschluss fand. 1609 heiratete er Gerolima di Rossi, und zusammen mit drei Kindern erblickten im Lauf der Jahre auch diverse weitere Publikationen das Licht der Welt, darunter das Libro I d’intavolatura di lauto (1611). Dies ist anscheinend Kapspergers einzige erhaltene Sammlung mit Musik explizit für die Laute.

1624 trat der Komponist in den Dienst von Kardinal Francesco Barberini; mit dieser einflussreichen und hochkultivierten Familie blieb er mehr als 20 Jahre lang eng verbunden. In seinen Poematia et carmina (1624) vertonte er – strategisch geschickt – denn auch Gedichte von Maffeo Barberini, dem zukünftigen Papst Urban VIII. Im Umkreis der Barberini kam er in Kontakt mit Dichtern, Malern und Komponisten, unter ihnen Girolamo Frescobaldi und Stefano Landi, und fand Zugang zu den «Akademien», in denen Fragen der Kunst und des kulturellen Lebens diskutiert wurden.

Heute wird Kapsperger fast nur als Komponist von Werken für Laute und andere Zupfinstrumente wahrgenommen. Erhalten sind aber zahlreiche geistliche und weltliche Vokalwerke, darunter zwei Bände mit Cantiones sacrae, drei Missae urbanae sowie – damals ein Novum – zwei Bände mit Tanz- und Ensemblemusik (Libro primo de balli und Libro primo di sinfonie).

Es stellt sich also die Frage, ob es hier noch Schätze zu entdecken gibt – und dies umso mehr, als Kapsperger schon zu Lebzeiten als Komponist etwas umstritten war. Auch Rolf Lislevand, prominenter Lautenist unserer Zeit, sieht Kapspergers Musik kritisch (ohne sie aus seinem Repertoire auszuschliessen): Kapsperger was as bad a composer as he was a fine instrumentalist.(Kapsperger war als Komponist so schlecht, wie er als Instrumentalist hervorragend war.)

Hopkinson Smith sieht Kapsperger und seine Musik so: He wrote highly expressive toccatas with wide swings of mood – sometimes violent, sometimes intimately touching – and always fascinating. He can lead the unsuspecting listeners into an enchanted forest, then abruptly change course and leave them in the middle of the desert without a living thing in sight.

The toccatas will be complemented by dance movements with virtuoso diminutions. The essence of Italian exaggeration, flamboyance and the broadest range of color mark his style and made Kapsperger one of the most colourful musical personalities of his day.

(Er schrieb hoch expressive Toccaten mit einer grossen Bandbreite an Stimmungen – manchmal gewaltsam, manchmal tief berührend – und immer faszinierend. Nichtsahnende kann er in einen Zauberwald führen, dann abrupt die Richtung wechseln und sie mitten in der Wüste mutterseelenallein zurücklassen.

Die Toccaten werden im Konzert ergänzt durch Tanzsätze mit virtuosen Diminutionen. Die Essenz italienischer Überschwänglichkeit und Üppigkeit sowie eine ganze Palette an Farben machen seinen Stil aus und Kapsperger zu einer der farbigsten Persönlichkeiten seiner Zeit.)

von Hopkinson Smith